| 松江市内の移動に便利なバス便「レイクライン」のマップ | ||||||

|

他に「まつえウオーカー」もあ る。 私達は観光バスで市内の主要スポットに案内してもらったので何の煩わしさもなく、快適であった。 夕日の撮影スポットは地図の下部、県立美術館・夕日公園周辺。 |

|||||

| 空は晴れ渡って一片の雲もない。こうなると雲が欲しいなぁと贅沢な気分になる。 島根県立図書館に問い合わせの電話をかけると、ついでに当日の日没時間を教えてくれる。館は日没後30分を目安に閉館する。 |

||||||

|

|

|||||

| 夕日の中でシャッターチャンスを待つ人々 | 後方の建物は島根県立美術館) | |||||

| 撮影現場に到着したときは、一点の雲もない秋空であったが日が西に傾くにつれ雲が薄くかかり申し分のない夕焼け空となった。 日没まで夢中になってシャッターを押し続け、優に100 枚を越えた。当日撮影した夕日、夕日・・・夕日。 |

||||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

||||||

|

||||||

| 今日一日フルに動き回った長い一日だったけれど疲れは感じなかった。充実した一日だった。 | ||||||

| 5 宍道湖温泉 すいてんかく | ||||||

|

|

宍道湖温泉は開湯が昭和47年(1972)と歴史は新しい。 泉質:ナトリウム・カルシウム・塩化物・硫酸塩泉 効能:リウマチ性疾患・運動機能障害・創傷・慢性湿疹・虚弱体質・婦人病 等 泉温:77℃ 湧出量 302トン/日でさらさらしたお湯であった。 |

||||

|

今日の料理はうーんとお粗末だけれど仲間も好し、天気も良し、温泉にも入ったし、なにより1年に5日あるかないかという好天気に恵まれていい写真が撮れた。満足した一日だった。 |  |

安来節 おかしな踊り 安来節保存会は全国各地に支部があって 毎年競技会を開いてチャンピオンを決定している。 (安来節保存会のHP |

|||

| 昨夜は比較的早く寝たのであさの目覚めが早い。朝日を撮るというフォトクラブ面々の後を追って湖畔に出る。今日も快晴が約束されているようだ。 日の出には少し間がありそうなので、三脚を構えている土地の人と話す。 「昨日は蜆とりの船がこの前辺りに30〜40ぱいも出て賑やかでした。今日は水曜で蜆漁は定休日なのがお気の毒です。」という。 そう云えば漁師船は1艘 だけが網を揚げている。静かな湖面だった。 |

||||||

|

|

|||||

| 日の出 宿の窓から(長谷川) |

||||||

|

遠く湖水の中央部で漁をする漁船がかすかに見えたけれど、レンズは見事に小船を捉えていた。 (藤井) |

|

待ちかねて予定より早く朝食をいただく。みな健啖家だ。 元気の秘密が判った。 大広間で朝食(宮脇 |

|||

| 食後、舞台でお抹茶の接待を受ける。お茶菓子は不昧公お好みの「山川落雁」をいただいた。 出発前すいてん閣の庭で記念写真を藤井さんに撮ってもらう |

||||||

| 7 ルイス・C・ティファニー庭園美術館 | ||||||

|

今日の午前中は自由行動になっており、ティファニー庭園美術館へ。 バスで駐車場まで送ってもらい其処から5分ほどのところにルイス・C・テ ィファニー庭園美術館がある。 |

|||||

|

門を入ると花の広場がパッと 目に飛び込んでくる。 華やかな光景にあっと息を呑んだ。 パティオから「花の広場」 |

|

|

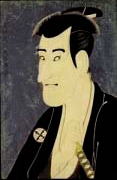

ガイダンスルームではアール・ヌーヴォーの源流となったジャポニズムの歴史が紹介されている。 左は東洲斎写楽 三世市川高麗像の志賀大七(1794年) 右は柿右衛門 同館HPから |

||

| ルイス・C・ティファニーの世界 | ||||||

|

|

|

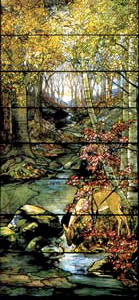

展示室の廊下に何気なく嵌めこまれた作品。 窓の外は明るく輝く宍道湖ルイス・カムフォート・ティファニー(1848〜19 33)は2代目として家業を継がず画家を経てインテリア・デザインやステンドグラスの領域に進みました。 ティファニーが世界的な名声と商業的成功を収めたのは、「ファヴリル」という名前で特許を登録した様々なガラスの発明によるものです。 |

|||

| 直径10センチ以上? ペンダント(長谷川)とネックレス(HP) | ガラスのコンビネーションからなる独特の質感、色の組み合わせが作り出す、微妙な風合いは自然の 豊かな色彩に勝るとも劣らない効果を生み出し ています。このガラスによって彼は装飾美術家の第一人者として、ヨーロッパの同時代人であったエミール・ガレやルネ・ガリックと並び称されました。彼の作品は100年の時代を超えて世界中のコレクターや美術愛好家を魅了し続けています。(同館カタログから) | |||||

|

ヘレン・グールドの風景「通称:鹿の窓」 1910年製作 サイズH330.0xW178.0cm (同館HP から) |

|

テーブルランプ:蜘蛛の巣 1900−1905頃 サイズ:H77.0 D48・0cm (同館HP か |

|||

| 8 松江城と塩見縄手 | ||||||

| 松江市内観光のメインは何と云っても松江城と塩見縄手だ。 松江城の北堀沿い約400mの通りには、小泉八雲記念館、武家屋敷、田部美術館など見所が多くあり、松江市伝統美観地 区に指定されている。 江戸時代には中級武士たちが住み、のちに異例の出世をした塩見小兵衛の名から、塩見縄手と命名された。塩見縄手沿いに立ち並ぶ老松が堀川の水面に影を落とし、城下町の風情を伝えている。(昭文社まっぷるぽけっと松江出雲大社から引用) |

|

|

||||

| 小泉八雲がよく散歩したと伝えられる城内の公園 (松江城山公園)を観光した。 |

||||||

|

北堀美術館見学組と分か れた我々7人は(撮影者含 む)、松江城堀端を散策し、 写真ポイントを探しながら 城内へたどり着いた。城内 は意外と静かだった。 (写真とコメント大塩) |

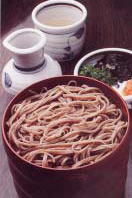

通りかかった土地の人に「おいしい蕎麦屋さん」を尋ねる。何人かにたずねる と自然と評判の店が判ったので其処へ行ってお銚子と割子4枚を頼んだところ、 これが旨かった。(田村さん談) |

||||

|

松江城天守閣をバックに記念写真(藤井) 松江城の歴史など1611年(慶長16年)出雲の領主堀尾吉晴が5年の歳月をかけて築城した。 5層6 階の望楼式天守閣は国の重要文化財で安土桃山風の城郭建築で、全国に現存する12天守の一つ、平面規模では2番目、高さ(30m)では3番目、古さでは6番目である。 最上階の望楼からは360度にわたって松江の街並みが見下ろせる。松江城の城主は堀尾、京極、松平氏。松平七代藩主治郷は不昧公 の名で知られている。 |

|||||

| 9 病棟に出前してくれる出雲そば | ||||||

|

思えば、30年もの昔の頃、腰が重く、10分も同じところに立っていられなくなり、又帰宅して、お風呂から出ると、立って歩けない、息をするのも辛い位の腰痛が襲いコップでお酒をグィと一気に飲み干し、暫らくしないと夕食も採れないという状態なので、検査入院を致しましたところ、腎臓結石で、腎臓が肥大をし横隔膜に癒着をしているとのご宣託!!! |  |

同級生の、日光院の弟が鳥大付属病院(国立米子病院)の内科医をしているので、相談に行ったところ、「田村さん、明後日入院をしてください、ベッドがちょうど空いていたのでお取りしましたから、」というような調子で、米子病院で結石の摘出手術を受ける結果になりました。 お陰で一ヶ月の米子病院で、6 人の大部屋のベッド生活が始まったのだが、向こう側の三人は、整形外科、こちら側の三人は、泌尿外科と言うことで消化器系でなく、ミナ若者ばかりの病室なものだから、夜になるとお腹が空きま す。 話の纏るのは早いもので、地の患者さんが、電話を掛けに出かけるとまもなく届くのが わんこソバ というトテモ懐かしく今では考えられないよき時代の、闘病生活の美味しいお話の一席 お粗末さまでした。 |

|||

| 夜食に、割子ソバってのがいいんです。 割子そばは三段の丸い漆器に盛られたそばに好みの量の薬味とそばつゆをけて食べる。出雲のそばつゆは味の濃い店が多いのでかけすぎないのがこつ。 つけだしに麺を少しつけ、噛まずにつるりと喉ごしを楽しむ、これはよそ(江戸)でやってもらいたい。 「蕎麦の花、江戸のやつらが何知って」( (そばがうまいのまずいのと江戸のやつらは言うけれど、そばのなにを知ってるんだい!) と信州出身の俳人、小林一茶が詠んでいる。 よく噛んで、そばの香りをしっかりと味わう食べ方が、割子ソバの食べ方である。 そば好きの松江の殿様・松平不昧(まつだいら ふまい)公も「少し辛めのつゆをつけてよく噛んで噛んで食え」と言っている。 ソバには、酒が良く合うようである。 池波正太郎の書く鬼平犯科帳の主人公、長谷川平蔵こと鬼の平蔵が市中見回りの都度蕎麦屋の切込みで、いっぱい遣ってる図がよく出てきます。 三年目に遣ってきた、本当のOff会です。 人と人との出会いの文化の中で、何も食べずに長時間出会うのは苦痛です。お互いが一番心を開くのは、ものを口に入れることです。食事を媒体に人は 心をだんだんと開いてきて、話し合いができるわけです。 だから食べ物は重要な意味を持っています。腹の足しになるだけでなく、精神的にリラックスさせます。このことは、世界共通です。必ず何か食べる。 |

||||||

| 10 堀川めぐり遊覧船 | ||||||

|

遊覧船に乗って濠から街並みを眺めるのは視点が変わって別の松江が発見できてなかなか楽しかった。(牧野) 堀川めぐり出航を待つ仲間たち(秦) |

|

桑津さんのメールの一部から翌日私は「ぐるっと松江 堀川めぐり」 と いうコースを屋形船で約50分、カルガモや亀が泳ぐのを横目に低い橋の下を通る時は舟の屋根が下がるため客は寝転んでいる状態になるのです。面白い経験でした。 |

|||

|

一行は観光バスの駐車場にもなっている松江堀川・地ビール館からすぐの所から乗船した。他にも2ケ所乗船場があって乗り降りができる 臨時便も出て大忙しの遊覧船(藤井) 堀川遊覧船管理事務所 TEL.0852-27-0417 |

|||||

| 11 堀川めぐり遊覧船、乗船記 寄稿 中村 博 | ||||||

| 11月2日午前松江遊覧自由時間に水面から見る城下町の風情も又趣があろうと堀川めぐり遊覧船に乗る事にした。 幸い牧野さんはじめご婦人方と同席が叶い楽しく過ごす事ができた |

||||||

|

(堀川めぐりルートマップは松江観光公社堀川遊覧船管理事務所ホームページ) ふれあい広場より出発し緑濃い城の内堀を南に進み、外堀に入り、堀端の暮らしを眺め、さらに進んで旧幕時代の面影を残す塩見縄手、八雲旧居を眺め約45分で戻る。(約4km) 途中16 もの橋を潜り暗渠もとおり低い橋を潜るときは屋根が下がるのが面白い。私も堀川からの眺望は初めての経験、貴重な体験となった。 |

|||||

|

堀川めぐり、ループバスの発案は長年神戸市助役を務め後年 松江市長に就任した故宮岡氏(隠岐出身)によるもので全国的に貴重な人工水路「掘割」を活かそうとした事案、現在年間20

万人を集客するとの事、松江観光の目玉かもしれない。水質改善の為の努力の積み重ね(下水処理の普及、河川風致の維持など)が大いに寄与していると考えられる。 コースの全長約4km 1997 年7月20日。就航開始。 |

|||||

|

|

ふれあい広場より乗船乗客8名稲荷橋の下を通り城山内堀川入る。 城の内堀、鬱蒼と茂った樹木、昔と変わらぬ風景が見られる。 橋の近くにある文豪 志賀直哉が大正時代一夏を過ごした借家といわれる家が ある。 彼の短編「堀端の住まい」で紹介されている。 船は緑樹橋を潜り南下して市街、官庁街に入る。 |

||||

|

|

|

|

|||

| 京橋川を進む。途中の「東京橋」カラコロ橋とも呼ばれる。むかし木造であった頃、人々は下駄ばきで橋を渡り渡るたびにカラコロと音がしたと言う。暗 渠は幅が狭く船頭泣かせの橋。 京橋川より別れ米子川を北に進み新米子橋、米子橋を潜る。城の東側外堀になる。このあたり昔の武家屋敷の名残や下町の風情の残る趣の在るところである。 |

||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

「田部美術館」 (田部長右衛門元島根県知事が創設した茶道にまつ わる美術品の美術館。書画、陶器、漆器、彫刻、の ほか不昧公の愛蔵品を紹介している。大人600円) |

|||

|

堀川は城を囲む形で松江築城の際一気に作られた。以後、堀川は堀として松江城や城下町を守るだけでなく、物資の輸送、人々の往来のための水路、生活用水供給の場であった。 このように古くから生活に結びついた堀川を松江の人々は昔から特別な想いで接してきた。 近来は特に水質の保全、景観の改善、維持に力を入れ、堀川は松江を代表する風物詩となっている。 |

|

||||

| 堀端ラフカデオハーンの像 | 堀端より望む遊覧船 | |||||

| 小泉八雲について | ||||||

|

小泉八雲(1850 年〜1904 年 Patrick Lafcadio Hearn ラフカディオ・ハーン) ギリシャのイオニア群島レフカダ(Lefkada)島でアイルランド人の父とギリシャ人の母の間に生まれた。 ミドルネイムは島名をとった。父はイギリス軍軍医で少佐。後年任地の西インドからの帰途病死する。 幼い頃、両親は離婚、裕福な大叔母に預けられた。 16歳のとき左眼を強打して失明、翌年大叔母が破産するなど不幸が続いた。19歳のとき無一文でアメリカに 渡り、新聞記者として働きながら、文筆修業し、フランス文学の翻訳、西インド諸島の紀行文などで文名を高めた。 明治23 年(1890 年)40歳のとき、ハーバーマガジン社と紀行文を書く契約をして画家とともに4月4日横浜にやってくる。ところが、画家の謝礼の方が自分より多いことを知り契約を破棄してしまう。 |

|||||

| 初めて訪れた日本に魅せられ、亡くなるまでの14 年間、日本古来の文化に関する作品を著し、世界に日本の姿を知らせた。松江の島根県尋常中学校、熊本の第五高等中学校等で英語教師を務めたのち、1896年から1903年まで東京帝国大学で英文学の講義をおこなった。 松江時代にある家の離れを借りて住んでいたがこの時に家政婦として八雲の世話をしたのが後に妻となった「小泉セツ」である。セツは士族の娘で教養もあったので八雲の著作活動の大きな支えとなった。来日の6年後(1896 年)日本国籍を取得して小泉八雲と改名した。 早稲田大学講師の1904 年9 月26日狭心症のため自宅で死去。享年54歳。贈従4位。代表作『日本雑録』『怪談』『心』『日本の面影』『骨董』『霊の日本』 (http//moumou.wanwan.littlestar.jp)などを参考に編集 |

||||||

| 12 皆美館の鯛めし | ||||||

|

不昧公が好物だったという皆美館のお茶づけ「鯛めし」を食べたかったので、昨夜同行者を募ったところ10名も集まった。稲岡さんは気軽に予約入れてくれ、その上 バスで送ってくれることになった。うれしかった。 合銀本店前辺りでバスを降りると従業員が出迎えてくれ、松江大橋を渡って皆美館まで歩く。松江随一の老舗旅館は、1階がお食事処みな美と料亭。最上階が結婚式場と宴会場、2階からは旅館になっている。席は宍道湖が望める座敷を用意してくれていたが奥まった個室の椅子席に代えてもらった。 待望の「鯛めし」が運ばれてきた。「すぐ出汁を持って参りますので、だしをかけてお召し上がりください」という。しばらく『待った』がかかった。そぼろを一つ一つ味見してみるが、下味がついてなく、どちらか云うとまずい。ところがご飯に適当に具を盛って出汁をかけるとこれが旨い。 鯛でとった出汁のせいだろうか。胃にサラサラと収まってしまう。山口瞳・江分利満氏は皆美館に泊り朝食は必ず「鯛めし」だったと云う。それも二人前。きっと具を二皿ということだろうが、それなら私も江分利満氏を真似してみたい。 当日の写真をもとに問い合わせたところ後日返書を頂いたので転記した。 A 茶碗蒸 B もずく C 大根おろし D ねぎ E 玉子の白身 F 鯛のそぼろ G 玉子の黄身 H 海苔 I わさび J 漬け物 K しじみのしぐれ煮 L 紫蘇穂しぐれ煮 M お茶碗 この他にほどよい加減の出汁が入った土瓶が供された。 |

|||||

|

||||||

| 松江知っ得 あれこれ | ||||||

| 出雲弁 愛すべき出雲弁をご紹介します。 「あげあげ」は「うんうん」と頷き同意を表す日常語。「そげそげ」という のも同じ。疑問形は「どげ?」、「最近、どげ?」この他にも中村博氏の「松 江の思い出」で紹介されています。 嫁ケ島 夕日を撮影した『夕日が見える公園の』の沖合いにあって夕日撮影に欠か せないアクセントになっている。ここには哀しい物語がある。 かって姑にいじめられた嫁が宍道湖に身投げした。すると嫁を載せた島が一夜にして浮かび上がったという。湖底には道があり、この島へ歩いて渡るこ とも可能と調査で判明した。 |

神話(古事記)から 大国主神 八つの頭と八つの尾を持つ恐ろしいヤマタノオロチから稲田姫を素戔嗚尊(須佐之男)が救ったと言う伝説の舞台は木次町。二人を祀るのが縁結びで有名な八垣神社。素戔嗚尊の末娘、すせり姫は出雲大社に祀られている大国主神の正妻。大国主神は素戔嗚尊から数えて6代目。すせり姫は格別の嫉妬やきでしたが、その目を盗んで181人もの子どもを作った。 すせり姫のあまりのヒステリーに困り果て出雲から倭遠征に名をかりて脱出を図りますが『領土を広げて行く先々で 若い妻を持たれるのでしょう でも わたしは女の身 あなた以外に夫はいないのです まあ お酒でも召し上がって ふわふわで やわらかな絹のお布団の中で あわ雪のような わたしの胸や腕をたっぷりと なでさすってください』と・・・・このように夫を色仕掛けで自分のもとに引き止めてしまわれた。大国主神は倭に行くのを止めて、お二人は今もおそろいで出雲の地に仲良く鎮まっておられます。 |

|||||

|

どじょうすくい 一文銭を鼻にあてチョビ髭、手拭でほっかむりが安来節の正装です。 安来節にあわせて竹籠でどじょうをすくう真似をする、安来の伝統芸能である。 一説には砂鉄をすくう作業『土壌すくい』が由来とも。 |

|||||

| 13 妖怪の町 国境の町 魚の町 境港 | ||||||

|

|

|

|

|||

| この町の妖怪は人さまと握手して大歓迎してくれる。 | エーゲ海の旅を楽しまれている 水木しげる画伯 「清水清(会員)さん提供」 |

三妖怪は誰れですか? | 境港駅から水木しげる記念館にいたる水木しげるロードには鬼太郎をはじめ、ネズミ男やらこなきじじいなど117体もの妖怪達がお出迎え。 | |||

|

|

|

|

|||

| 境港駅前の首脳会議? 新しい企画を練っている様子。 楽しそうな会議? 私も参加したかった。 再訪する時は、仲間に入れてもらおう。 |

水木しげるロードにある妖怪神社 鳥居は妖怪「一反木綿」 どこまでも妖怪で押してくる |

今は平和だけれどやはりここは国境の町。巡視船が停泊していた。 | テポドンを睨む防空レーダー静かな漁業の町と言うイメージの境港ではあるが、緊張する一面もある (長谷川) |

|||

|

|

|

|

|||

| 無理を言って水産物直売センターに寄ってもらい、お魚を買って境港を午後4時ごろ出発した。バスは帰路も快適に走行し途中、社SAで大休止し、午後8時ごろ無事帰着した | ||||||

| 出航するイカ釣漁船 〔藤井〕 ズワイ蟹漁の解禁日まであと数日。漁港は活気で湧きかえることだろう。 |

境港の街は人影もまばらで私達が訪れた午後3時ごろは団体客も我々だけで昼寝をしているようだった。 |  |

||||

| 14 松江の思い出 寄稿 中村博 | ||||||

| 今回E-silver の皆様、写真同好会の皆様との懇親旅行に参加させて戴き交流を深め楽しい思い出を作ることができました。お世話になりました皆様に厚く御礼申上げます。私個人のことで恐縮ですが戦中戦後の一時期旧制松江高校の生徒として在籍、市内に居住し学友、及び諸々の方々との交流を通じて出雲の中心としての松江、はたまた出雲文化なるものを幾分なりとも知ることができたのかなと思います。以下少し解説めいた話で恐縮ですがご容赦頂いて話をつづけます。弥生時代(今から1700 年―2000 年前の頃)当時の日本でとくに力を持っていたのが大陸に近い九州、大和を中心にした近畿地方だと考えられていたが最近の遺跡の発掘により(荒神谷遺跡より弥生時代の銅剣358 本発掘でそれまでの日本全国出土の300 個を上回る、また加茂岩倉遺跡から古墳時代前期西暦200年頃の銅鐸が39 個、史上最多の出土が見られた)出雲地方にも大きな勢力が存在し日本海を挟んで大陸との交流も盛んで大和に対抗する独特の文化圏を形成していたのでなかろうかとの説が真実味を帯びてきた。 |  |

|||||

|

||||||

今回の旅行で大変お世話になった旅行社の稲岡さんと日本交通の原田ドライバーそして田村幹事。

今回の旅行で大変お世話になった旅行社の稲岡さんと日本交通の原田ドライバーそして田村幹事。