2005年8月、今年も60回目の終戦記念日とともにご先祖様と対話できるお盆を真近に、暑い夏をお過ごしの事と存じます。戦中世代のシルバーご同輩にはひと際、感慨深い時期ですが、日頃、上滑りの知識ですましている、冠婚葬祭と盆行事などに必須の贈答包装と、のし紙や袋選びに於ける水引の意義を勉強してみました。 真っ白い奉書紙(ふんわりとした質感の和紙)に紅白や金銀の水引をキリリとかけ、のしをつける日本の包装様式は、華やかな包装紙でリボンをかけるより、かえって新鮮で、清々しい印象を与えます。そこでこれだけ知っていれば大丈夫というエチケットをご紹介しましょう。 ☆ 結び方と用途 奉書などで包んだものをしっかり結び止めるものが水引の役目ですが、日本人の美的感覚はさまざまな結び方を発展させました。結び方には大きく三種類あって、

が、代表的なものです。 水引は、5本あるいは7本を束にしたものを1本と数えます。 格式のある贈り物には7本のものを使うこともありますが普通は5本一束を用います。 ☆ 色の使い分け 水引には、中央で染め分け分けられた 紅白、金銀、黒白、 のほかに 双銀(銀一色)、双白(白一色)などがあり、贈答の目的や内容によって使い分けます。

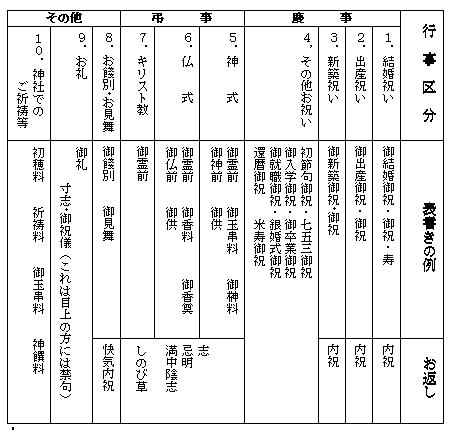

いずれも色の濃い方が図面の右側にくるのが基本 金銀や銀の水引は通常目安として一万円以上のものを贈るときに。 内祝いではどんなに高額でもこれらは使いません。 また、三千円ぐらいまでの中身なら、水引とのし両方が印刷されたのし袋でよく、 水引をかけるのは五千円以上が適当です。 わずかなものをぎょうぎょうしく飾りたてるのも、またその逆もふさわしくありません。ただし、結婚祝いなどの重みのある贈り物は多少にかかわらず、水引を結ぶようにします。 ☆ のしは吉事の贈り物に 祝儀袋の右上には「のし」がついています。これは「のしあわび」の略で、昔、あわびの肉を薄く切り、平らにのばし贈答品に添えていた意味を表わしています。水引とのしが印刷されている「のし紙」は略式です。ちなみに魚介類を贈る場合は、鮑(あわび)と重なるためにのしはつけません。弔事の場合も、生臭いものを避ける意味でのしはつけません。 ☆ 表書き一口メモ 表書きの基本 ○ 表書きはやや大きく、名前は少し小さく書きます。 ○ 連名のときは目上の人が中央。以下、左へ書きます。 ○ 宛名を書くときは左上に。 ○ 連名で、かつ宛名を書く時は、宛名の真下が目上の人で、 以下右へ順に目下の人になります ★ 表書きの例 別表 出典:1.神道青年全国協議会 パンフレット「鎮守の森」 ―――贈る心のアラカルト「水引」――― 出典:2.㈱ササガワ「タカ印紙製品」http://www.taka.co..jp 贈答マナー「水引」  以上 |

||||||||||||||||||||