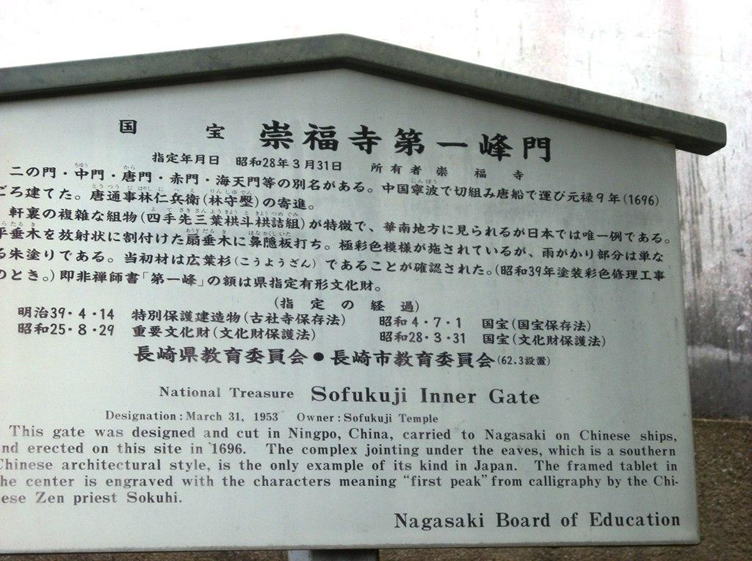

| 三日目(2009.5.30) 旅館より荷物を送り身軽になる。風頭山バス停より乗車、崇福寺にむかう。このあたりも住宅が並び通勤、通学の足として重用されているようだ。途中くねくね曲がりながら下がり、あちこちで客を拾い やっと崇福寺前のバス停に着く。坂を上り三門に到達。 崇福寺 寛永6年(1629)長崎に在留していた福州人たちは故郷の福州の僧超然を迎えて寺を造り之が崇福寺の始まりである。建築様式: 明末〜清初期の建築様式を其のまま輸入したもの。扁額:唐僧の墨跡である。 |

|

|

|

|

三門(重要文化財)俗に竜宮門といわれている。嘉永2年(1849年)棟梁大串五郎平が、中国人の指導で造営した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

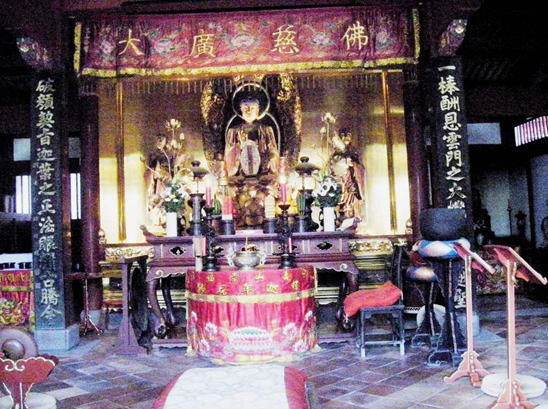

大雄宝殿(国宝) 崇福寺の本堂。本尊 釈迦如来 脇侍は迦葉と阿難.正保3年(1646年)創建 |

|

|

|

| 護法堂内陣 向って左に韋駄天 中央に観音 |

回廊 |

|

|

|

大釜 |

|

|

天和年間の飢饉のとき,住持千呆禅師が、書籍、什器を売って施粥をした。その時鍛冶屋町の鋳物師に注文して作ったもので4石2斗を炊くトいわれている。 寺から風頭山の山裾に沿い各宗派の寺院が展開する。興福寺をはじめ興味のある寺があるが時間がなく今回は割愛せざるを得なかった。 正覚寺下電停に戻り桃カステラを購入。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 室内のソファー300年前のものオランダより取り寄せ |

カピタンの部屋 |

|

|

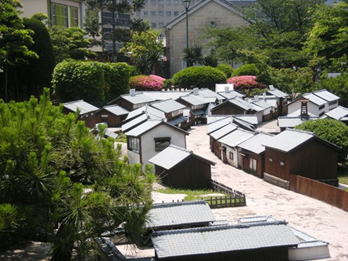

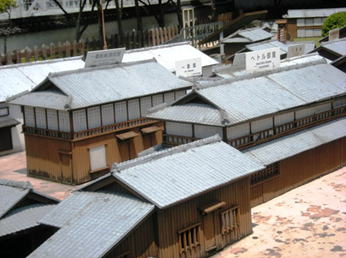

| ミニ出島 | ミニ出島 |

|

|

| ミニ出島 門 |

表門 平成2年に復元 江戸時代には対岸の江戸町側から表門橋を渡るとこの表門があり、ここに詰めていた探番が出入りする人を改めた。 |

|

14時30分頃出島電停より乗車長崎駅に向かう。 駅到着後土産物、弁当など買う。 15時40分発カモメに乗車、博多18時着。18時8分発のぞみ乗車 19時59分新神戸着で帰る。 長崎は元亀2年(1571)にポルトガル人の来航に伴い開講され、鎖国時代の200余年を通じて我が国 唯一の貿易港として繁栄しましたが安政5年(1858)に幕府は5ヶ国と修好通商条約を結び、横浜、函館 とともに新しい時代の自由貿易港として出発しました。 出島はそれまで西洋に開かれた唯一の窓口として日本の近代化に大きな役割を果たしてきましたが明治以降周辺の埋め立てが進み1904年(明治37年)その姿をけしました 東山手、南山手はこの安政の開国の後で丘陵地を造成した地区であり大浦地区など海岸埋め立て 幾区を含めて外国人居留地が造成されました。 明治32年(1899)に居留地が廃止されましたが今日においても洋館、石畳,石段,、側溝、樹木などに 居留地時代のたたずまいを留めています。 幕末にかけての坂本竜馬の足跡、蘭医シーボルトと彼の娘、日本の女医第一号、稲の旧跡をたどりたかつたが。 若干の心残りで 坂と歴史の街長崎ををあとにした。 完 |

|

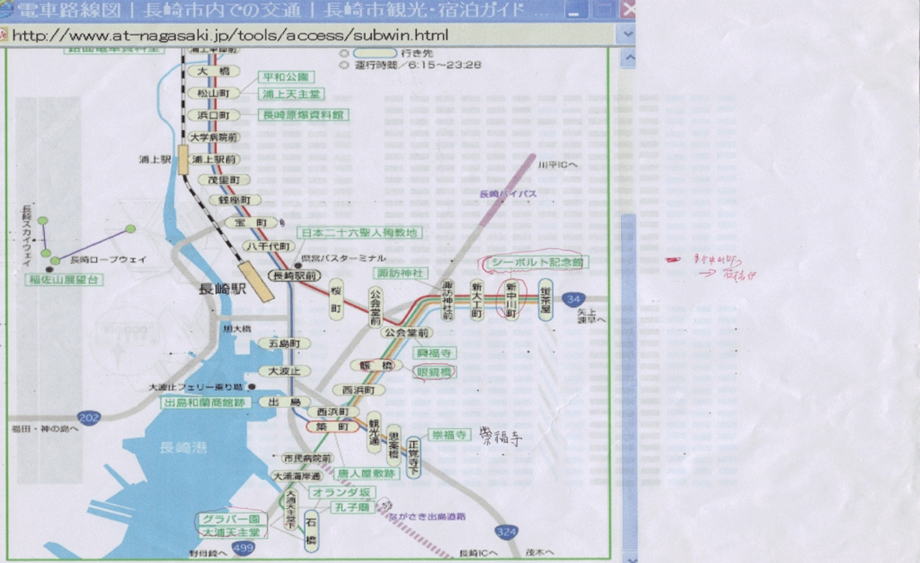

| 参考 路面電車線路図 | |

|

|

|

路面電車或いはバス利用で安価に効率よくスポットを回れる。 |

|