| 宮 古 島 |

|

| 宮 古 島 |

|

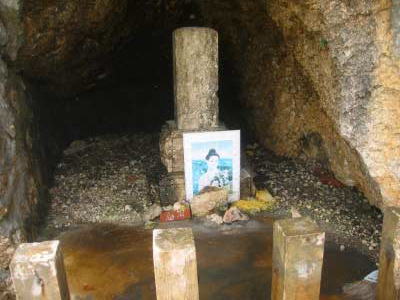

| 人頭石[中央]1637 年から1903 年までの八重山島民の重税の苦しみを象徴するもの。 | |

| 平良市熱帯植物園 12 万㎡の広い園内には亜熱帯や熱帯地方の瑞々しい緑と色とりどりの之植物が見られる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 岬に咲く花々 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 来間大橋 宮古島と来間島を結ぶ全長1,690m の橋。広域農道 工費97 億 | |

|

|

| 竹富島旅行記 | |

| 3 月14日朝、石垣島の離島桟橋から15 分のフェリーの航海で竹富島に渡り約3 時間の短い滞在で皮相 的な浅い観察に終始したかもしれないが八重山の雰囲気を有る程度は感じ得たと思う。 先ず竹富島ビジターセンター竹富島ゆがふ館に入り、島の概略を伺う。島の周囲9.2 キロ 人口342 人(大部分が老人)併し国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されたせいもあり観光客、我々 の如き2,3 時間滞在の一過性の観光客が大部分であろうが昨年は約30 万人と増加し観光産業のお蔭で島外 からの移住者も増え小中学校も廃校にならずに済みそうだとの係りの女性のお話。 その後小型バスに分乗し島内幹線道路を一周し観光スポットを回り、その後目玉の水牛車で町並みを見て 回った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 石垣は珊瑚礁を切ってつんであり道が白く見えるのは道に海の白い砂を定期的に撒いているのだそうだ。 | |

|

|

|

|

|

|

| この島の象徴的な石垣と赤屋根、守り神のシーサーの組み合わせは印象深くさらなる 逗留への興味を抱かせた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| クマヤの生家跡 | 島の小中学校 |

|

|

| 町の集落をのんびりゆっくり回る水牛車は竹富島観光の名物。町並を30 分程度掛けて巡る。コースは水牛 さんにお任せとガイドの兄さんが言うとおり確りコースを覚えているようで狭い曲がり角を大勢の人間共 を乗せながら進んでゆくのには感心した。 |

|

|

|

| 八重山を代表する民謡[安里屋ユンタ]は竹富島生まれの美女。クヤマを謳ったものと伝えられている。 琉球王府の役人の求婚に応じなかった事を物語り風に24 番まで謳う。水牛車がここまで来たときガイドの 兄さんの音頭で大合唱。 最後までご覧いただきありがとうございました。 中村 博 |

|