| ラバウル」(5日目) 空港ではるか彼方の山が噴煙を上げている、この噴火は1994年くらいから始まり、その火山灰でラバウルは、今は殆ど廃墟になっている。 我らはココポリゾートビレッジに宿をとる事になった。周囲はバナナや熱帯植物が茂り、いかにも南太平洋の島にきた気がする。 |

|

| 「ラバウル噴煙」 | |

| 午前中はホテルで休み、午後日本人経営のオイスカ農園の見学にいく。農園では、芋類、野菜、果物、それに、陸稲、水稲が水田に植えられていた。パプアでは、米は輸入食料だが、ここでは試験的に栽培をはじめているとか。動物も豚、鶏、それにワニも養殖していた。食用だそうである。2年ものが一番うまいのだそうな。 国内(本島や他の島)から、農業研修生を受け入れており、研修生の中には、日本の農場(四国・松山等)に研修に行った事もある人たちもいて、日本語が話せる人が結構居ることは驚きだった。 |

|

|

|

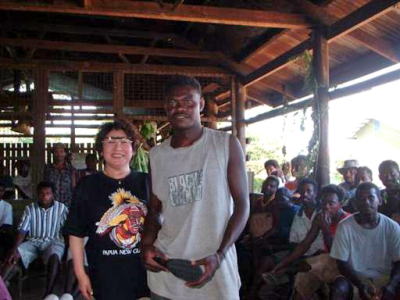

| 「水田」 | 「研修生」 |

| 研修生達が、竹筒を1m位に切ったものを束ねたものをゴムぞうりのようなものでたたく民族楽器を演奏し、民族歌謡を歌って我々をもてなしてくれた。3曲目位に「ラバウル小唄」がでてきた、 「〜さーらーばラバウルよーー〜」目頭を押さえる人もいた、妻もウルウルきていた。 昼食もご馳走が並び、ご飯、チャーハン、豚、鶏、野菜、果物などどれも美味しかったが、ワニの姿焼きが珍しく、鶏のささみのようでとても美味しく、「食うか食われるか」などといいながら皆で食べた。 |

|

| 「ワニの丸焼き」 | |

| 食後、好奇心の強い人が2〜3人楽器をたたいている、妻もやり始めた、ポン、ポン、ポン「かわちーーうまれーのーー」とやりだすと一瞬の爆笑の後、歓声と拍手の大うけ「ジャパニーズコメディアン」と言われるわけだ。 帰路、勇敢さを見せる鞭打ちの民族ダンスのショウを見学した。 夜は、ファイアーダンスを見物、焚き火の周りで奇抜な衣装を着けたダンサーが踊るというより、焚き火の上を歩くような、日本の山伏の業のようなショウであった。1種族の戦いの踊りという説明があった。 |

|

| 「ポンポン」 | |

|

|

| 「勇士の踊り」 | |

|

|

| 「火の踊り2」 | 「火の踊り1」 |

| 「閑話休題」 私の見聞した範囲の衣食住と教育に関する感想。 衣料は、盛装はそれとして、年中Tシャツと短パンで過ごせる気候で日常はきわめて普通の衣装ですごしている。私たちと接するときは、それぞれ、自分の一番良い服を着てきたとおもう。それらは、外国からの援助物資もあるのだろう。私たちが雨にぬれて脱いだ衣料などはできるだけ置いていってくれといわれ、ハイキングで雨に濡れたシャツ・ズボン・寝袋等、着替えを最小限残して、置いてきた。村人に配られるようだ。 食料は、バナナ・タロイモ・やむいもなどが主食で、そのほか野菜など家の近くで栽培している、自生のものも採るようだ。とは言えほとんど、手を加えず自然に育っていく。豚は飼われている、お祭のようなときに料理されるようだ。ヒクイドリやクスクスは少し飼っているが、たまの猟の獲物だろう。 |

|

| この村はマウエ大使出身の村ということで、比較的豊かなのだろう外国からの、米やその他の食材も入っていることをうかがわせた。住居は地面に丸木を割った柱を立て、木の皮を編んだもので壁にする。屋根は草で日本のわらぶきのようにしている。南方の住居は高床式を多く見かけるが、高地では水はけがよいのか、地面を少しかさ上げしてある。暑さと雨をしのぐ事ができる構造になっている。学校の校舎は高床式だった。 教育は、まだ有料で学校のあるところも限られており、コゲ村でも通学時間5時間の生徒もいるという。教室が足らず、青空で授業を受けていた生徒たちが新しい教室に入り輝く笑顔を見せてくれた。無料化と学校を多く作ることが当面の課題だと、有識者はいっていた。 |

|

| 「パプアニューギニア航空図」 | |

| この紀行を読んでくださった方から「コゲ村を地図で探したが分からなかった。どこにあるのか?」との声もありました。赤道の真下、オーストラリアの北にある巨大な島ニューギニア島の東半分がパプアニューギニアです。 多数の部族で構成され、言語は720におよびます。現在公用語は英語でビジン英語という英語を簡略にした言語も使っています。 国旗は上半分が赤地に金のゴクラクチョウ、下半分は黒地の白の南十字星外貨を得る輸出品はコーヒーとマグロです。 コゲ村は、高地のため赤道直下に係わらず、気温が低く年中短パン、Tシャツで過ごせる快適な環境です。村には、電気は無く、水は雨水を貯めるか、谷川まで汲みにいくかです。農業で自給自足の生活です。 エアニューギニの路線図にラバウル(Rabaul)ポートモレスビー(PORT MORESBY)マウントハーゲン(Mt Hagen)クンデアワ(Kundiawa)ゴロカ(Goroka)などが載っています。コゲ(Koge)村はクンデアワとゴロカの間、標高1800m位の高地にあります。父の戦ったラエ(Lae)は、ポートモレスビーから真北600km引揚船に乗ったマダン(Madang)はクンデアワの北東200km海岸線を歩いたとすれば、ボンガ(Bonga)などのある岬をぐるっと周ったことになる、現地の人たちとも遭遇したそうだ、父の話では「現地の人たちは敵対視などせず、とても親切にしてくれた」ということでした。 |

|

|

「ラバウル」(6日目) ラバウル市内は火山灰が降っていて「南の島に雪がふる」という形容がぴったりの様子だった。 建物の多くは、火山灰が積もり、その重みで屋根が落ち、町は廃墟になっていた。 |

|

|

|

| 「カサワリ」 | 「たまご」 |

| 海岸が火山の地熱で、熱くなり海岸近くの海水が熱せられて温泉になっているところで水着を着て入浴した。楽しい体験だった。 |  |

| 「海温泉」 | |

| 観光客が来たときだけ営業するホテル(今では日本人しか行かないだろうが)でシャワーを浴び、中華料理の昼食をいただく。 午後、山本五十六元帥がブーゲンビルで撃墜されるまえ滞在したことで通称「山本バンカー」と呼ばれている、コンクリート製の地下司令部を見学する、いくつかの写真などが展示してある。 「慰霊」 慰霊碑のまわりには多くの日本人がいる、皆さん縁者が帰れなかった方ばかりだろう、あの戦争が終わって60年以上も経っているのに、いまだに慰霊碑に線香が絶えない。 多くの人がいるのに、ザワつくことも無く、厳粛な雰囲気がただよっている。父の戦友の皆さんの労苦を思い「安らかにお眠りください」とお祈りをする。父の供養にもなっただろうか。 |

|

| 「慰霊碑」 | |

| 帰路「大発洞窟」を見学し、ココポの戦争博物館を訪れる、ここには、旧日本軍の高射砲、野砲、戦車、機関砲、魚雷、サーチライト、飛行場建設に使用したであろうブルドーザーなどが展示され、室内には1升瓶、錨のマークのついた杯など、日本海軍のさまざまの生活用品などが展示してあった。 この戦車はなんだー、ドイツのタイガー戦車は勿論、アメリカのシャーマン戦車にも足元にも及ばない、それらが大型ブルドーザー、ダンプトラックとしたら、これは軽自動車だ。これでは、勝負にならんわ、と正直思った。 |

|

| 「戦車」 | |

| 「父が戦い、傷つき、九死に一生を得た」ニューギニアの感傷は、夜中のふと空を見上げるとクッキリ見えた南十字星、父は傷ついて野辺に寝てどんな思いでこの星を見たのか? 南太平洋の紺碧の海からやしやバナナの林につながる海岸を、父は傷ついた身体で、明日をも知れぬなか、どんな思いで足をひきずって歩いたのか?と思うと、いまの景色がのどかなだけに、なおさら、まぶたの裏が熱くなった。 |

|

|

|

| 「海岸1」 | 「海岸2」 |

| 日本にとって戦争は遠い昔になったが、あの戦争でニューギニアでは92パーセントの死亡率であったといわれている。故郷を思いつつ帰れなかった、父の戦友の方々の想いは如何であったかと、ただやるせなさがこみあげてきて、胸の切なさをおさえることができなかった。 そして、フィリピンへ出征し帰ってこなかったS叔父を思った、戦後祖母のもとに届いた知らせは行方不明ということで遺骨も無かった。祖母が嘆き悲しんでいたことを幼いながらにおぼえている。どんな思いで異国の地で果てたのだろうか?悲しく、悔しく、辛かっただろう、と思うと涙がわいてきて・・・。 「南太平洋」(7日目) 帰路太平洋を飛んでいると、「バタフライアイランドが見える」と機内アナウンスがあった。窓からみると、蝶の形のさんご礁が見えた。 |

|

| 「バタフライアイランド」(Google.・より転載) | |

| 異国で果てられた皆様の御霊は、こんな美しい所に居られた。S叔父も居られるだろうか。いや、きっと居られる。皆様楽しく暮らしておられるのだろうな・・・と思うと頬がゆるみ、少し心が晴れた。 |

|