| 中 国 山 地 の 旅 (4) | |

|

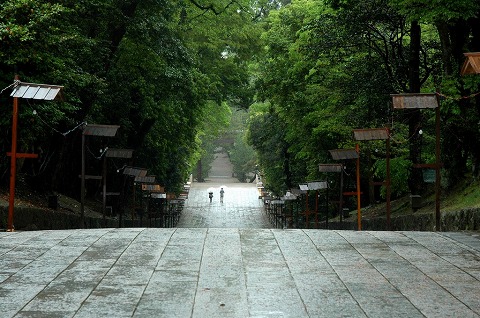

出雲大社でも、観光客はすくなく、参道は写真の通り静寂を感じさせ、このような時にこそご利益がありそうな気がする。本人が願うのが一番であるが、父が代理で、娘の縁結びを願う。

社は修復のためか、テントで覆われていて、残念だがいつも見られる姿はなかった。

この後時間がありそうなので、隣にある古代出雲歴史博物館へ行く。

|

|

|

|

|

|

|

歴史博物館の内は、広く色んなテーマで区切られていている。先ず目につくのが銅鐸、銅剣である。歴史ものはにがてで、よく判らないので館内のガイド女に銅鐸は何のためにつくられたのかと問うと、答えははっきりはしていないが、神様を呼ぶための鐘ではないかということ、銅鐸の内縁には当てた傷跡があったことが決めてのようである。早速レプリカをたたいてみると、いい音がする。銅剣についても、これで戦ったらすぐに折れてしまい、戦う道具にはならないとか、なるほどとうなづく。

銅剣、銅鐸など国宝のものが沢山展示され、比較のためかピカピカに光っている最近作ら

れたものも展示されている。

その他、埴輪、器など展示されているが、興味がないため、ただ見て過ごすのみである。神話などを紹介する映像館をガイド女が勧めるので、館内に入ると我々二人のみである。この二人に対して、ようこそお出でくれましたと挨拶それ、少し恐縮して映像を見る。

館内を出るとき、雨が止んでいることを期待したが、台風並みの雨である。心配して今夜泊まる奥大山のホテルに電話して入山禁止になってないか問い合わせると案の定、入山禁止である。ホテル側は一部入れる道はあると説明するが、こんな雨の中では行けない。宿泊キャンセルを言うと、しぶしぶ同意してもらった。

しかし、今夜の宿はどこにすべきか試案することになる。明日泊まる予定のビジネスホテルに確認すると、今日も空いているとのことで一安心。

この後は、宍道湖を見ながら進み、思い出のある松江、境港を通ってホテルに向かう。宍道湖の途中、シジミ館を見つけ、シジミ汁ありますとのこと、三瓶山ホテルでシジミ汁が出たが、昔味わった美味しい味ではなかったので、ここでは美味しいシジミ汁が食べれると期待して入ったが、また期待外れであった。昔の味はどこに行ったのかとつぶやく。

|

|

|

|

|

ビジネスホテルは素泊あり、外で食事した後時間があったので、カラオケボックスに入り、いやな雨をすっ飛ばし、明日晴れてくれることを期待して大声で演歌を歌う。

翌朝は晴天ではないが、雨は止んでいた。うれしい限りである。今日は先ず、倉吉の古い街並みを見に行くことにする。いつものことであるが、真っ先に行くところは、倉吉市役所観光課への挨拶である。

入ると、東北震災の余波からの節電かもしれないが、部屋はうす暗い。カウンターの女性に声をかけると、部屋にいる全員がおはようございますとの返事が返ってきて、驚いてしまう。対応してくれた若い女性は丁寧で、色んな資料を出してくれ、見どころを紹介してくれた。中央に座っている課長らしい人はうまく説明できているか心配していて、課長まで我々のところに来て二人一緒で説明していただいた。

親切のついでに、今日のメインである断崖の壁に建てられた投入堂へのトレッキングが可能かどうか、電話して聞いてもらったところ、これもまた大雨の影響で入山禁止になっていることが分かった。

市役所の出口を探していると、課長が彼女に出口まで案内しろとの親切な対応に、またも驚いてしまう。

気持ちよく市役所を出て街並みを散策することができた。街並みは、今まで見てきた家並みとよく似ていて、ただ蔵の多さが目立つようだ。 倉吉では、本町通りの町家と川端通りの土蔵群の活用を中心とする中心市街地活性化の取り組みがなされていて、市ではなく第三セクターのまちづくり会社・株式会社「赤瓦」を中心とした活動がある。赤瓦の建物に入ると、みやげものが売られていて、ここで働く人も接待に力が入れられ、きびきびした対応には気持ちのいいものがあった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|